von Erich Frotzler und Werner Lang (Artikel erschienen in der Ausgabe 53 / Februar/März 2014)

von Erich Frotzler und Werner Lang / Wien

Es war an einem Samstagabend im September des Jahres 2003, als ich, wieder einmal, mit meinem Freund Miltiades Polykrates (ein gebürtiger Däne - wenn er ein Grieche wäre, würde er bestimmt Sven Langholmen oder Olaf Krummspant heißen, oder?) in einer Pizzaria in Pressbaum. Wir unterhielten uns über Modellbau - was jetzt nicht so abwegig ist, da das unser beider Hobby ist, und er damit auch noch sein täglich Brot verdient.

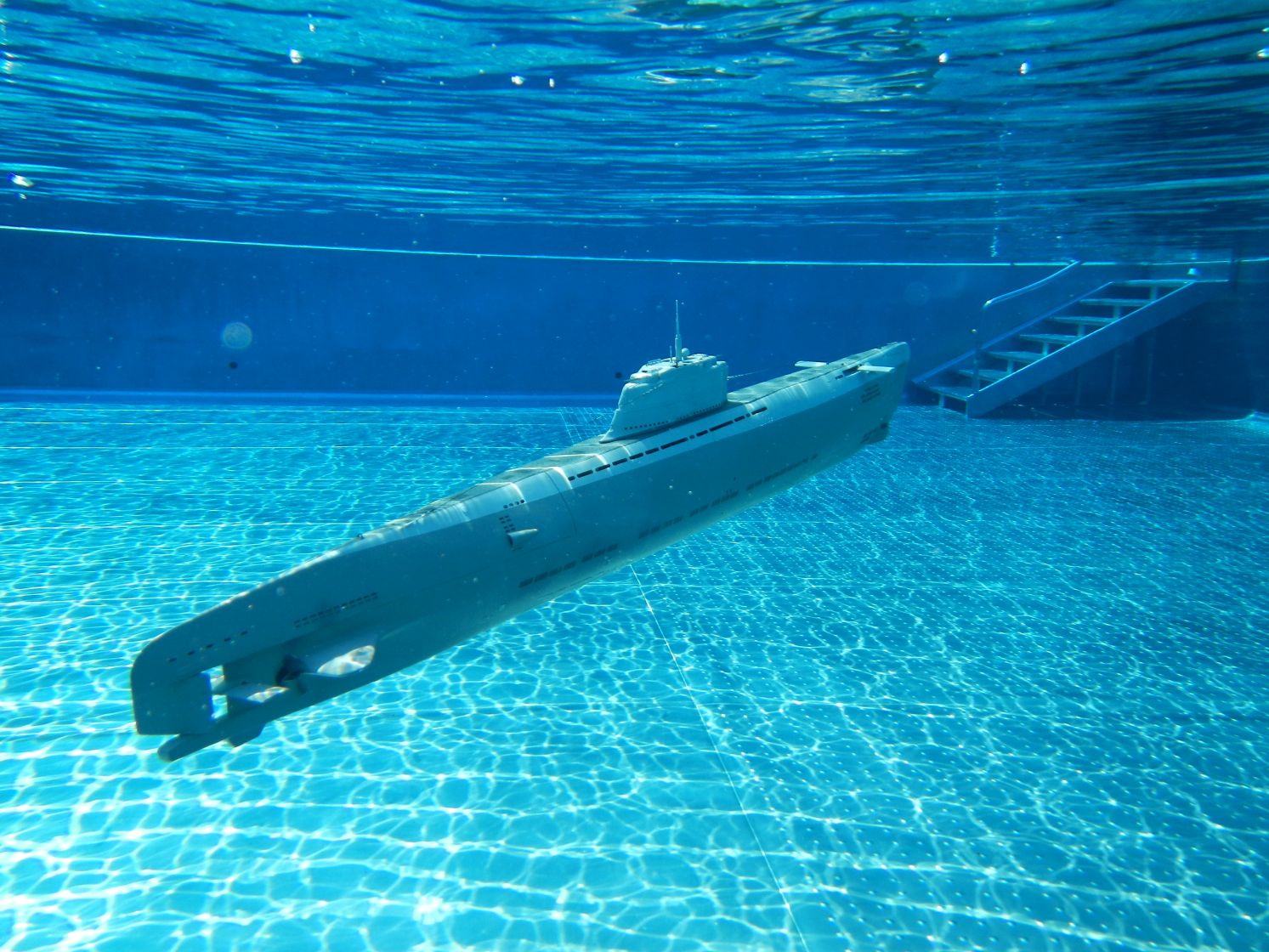

Er erzählte mir, daß er seit einer Woche an einem (tauchfähigen) Modell des historischen Blockadebrechers "Turtle" aus dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg bastelt. Da ich ein paar Tage zuvor in einem Modellbaugeschäft ein Plakat/Folder/oä. gesehen habe, auf dem das nächste Modell-U-Boot-Treffen in Neulengbach angekündigt wurde, fragte ich ihn, ob wir nicht gemeinsam hingehen wollten. Ich hatte die Trieste und er könne ja mit seiner "Garage Hermetique" (ein Fantasie - Forschungs - Arbeits - U-Boot) kommen. Irgendwie hat er das ein bisserl falsch verstanden, denn er meinte, für die Turtle wäre es ein bisserl knapp, denn das U-Boottreffen würde in 14 Tagen stattfinden.

Nichtsdestotrotz meldeten wir uns schon mal telefonisch beim Veranstalter/Leiter der IGU, Hans Hofmann an.

Nun gab es kein Zurück mehr: Die Turtle musste seetüchtig werden! Das technische Konzept war klar: So einfach wie nur irgend möglich, und auch so klein wie es möglich ist, ohne allzu heftige technische Kopfstände machen zu müssen. Aber erst einmal wollen wir das Original etwas unter die Lupe nehmen: Während des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges versuchte England den jungen Staat mit einem damals offenbar gängigen Mittel in die Knie zu zwingen; der Seeblockade. Vor den amerikanischen Häfen lagen britische Schiffe (offensichtlich hatten die Briten genug davon) und griffen alles an, was hinein oder heraus wollte.

Da der Seeweg damals der wichtigste Handelsweg war, und gerade Amerika von den Handelsverbindungen nach Übersee abhängig war, stellte das für die Belagerten auch ein ernstes Problem dar. Vor diesem Hintergrund entwickelte David Bushnell im Jahr 1775 ein Gerät, das, durch zwei mit Handkurbeln betriebene Schiffsschrauben sich unter Wasser den feindlichen Schiffen nähern sollte, mittels ebenfalls handbetriebenem Drillbohrer eine Sprengladung anbringen, und sich vor deren Explosion wieder in Sicherheit bringen sollte. Nach Testfahrten auf dem Connecticut River war es dann so weit: Am 7. September 1776 sollte Sergeant Ezra Lee mit der Turtle eine Sprengladung an der H.M.S. Eagle anbringen.

Doch das Schiff war zum Schutz gegen Bohrmuscheln (welch Ironie!) mit Kupferplatten beplankt. Nach zwei vergeblichen Versuchen brach Lee das Unternehmen ab und trat die Heimfahrt an. Dabei wurde die Turtle jedoch entdeckt und beschossen. Um beweglicher zu sein, und sich nicht selbst in Gefahr zu bringen warf er die Bombe ab – was den Auslösemechanismus in Gang setzte. Die darauffolgende Explosion verunsicherte die Besatzung der Eagle derart, dass man vorzog, sich zurückzuziehen, und die Blockade aufzugeben. So heißt es zumindest. Manche bezweifeln, das die Turtle es wirklich mit Muskelkraft von der Küste bis zu den Blockadeschiffen schaffen konnte. So ist die ganze Geschichte irgendwie ein Mysterium: Denn das Original der Turtle ist verschollen, und richtige Pläne existieren nicht, Abbildungen sowieso nicht.

So ist ein Modell der Turtle zwangsläufig eher als Rekonstruktion zu bezeichnen. Gängige Rekonstruktionen zeigen etwas, das einem seitlich etwas abgeflachten Fass, welches aufrecht stehend im Wasser schwamm, nicht unähnlich war. Oben war so etwas Ähnliches wie ein Turm montiert, in dem Bullaugen angebracht waren. Ebenfalls oben montiert waren der abwerfbare Drillbohrer und eine der Schiffsschrauben (für vertikale Manöver). Vorne befand sich die Schraube für den Vorwärtstrieb, und hinten das Seitenruder. Tiefenruder gab es wohl keines, bei der Geschwindigkeit hätte es wohl kaum Wirkung gezeigt. Das Modell sollte ein Zwei-Hüllen-Boot werden - eigentlich ein Ein-einhalb-Hüllen-Boot - oder ein 7 3/4 Hüllen-Boot (??) denn eine Seitenfläche des näherungsweise Quaderförmigen Druckkörpers ist identisch mit der Außenhülle. Im Druckkörper befindet sich alles, was wirklich wasserdicht verpackt sein muß, also der Empfänger und die Regler für die Motoren. Die Motoren selbst befinden sich im frei durchfluteten Teil zwischen Druckkörper und Außenhülle, denn - wir wissen es ja schon: Die halten das aus. Die Außenhülle ist aus 3mm Polystyrol tiefgezogen. Zu dieser Technik hier einmal ein paar erklärende Worte: Hartkunststoffe sind grob einmal in zwei Kategorien einzuteilen: Duroplaste und Thermoplaste. Es gibt dann auch noch die „Elastomere“ wie Gummi, och das ist eine andere Geschichte.

Duroplaste sind Kunststoffe, die sich, einmal ausgehärtet, weiterer Verformung nach Kräften widersetzen. Zu ihnen zählt unser aller geliebtes Epoxy, das ja, in Verbindung mit Glas-, Kevlar- oder Kohlefaser ein hervorragendes U-Boot-Material abgibt. Thermoplaste hingegen sind Kunststoffe, die nach ihrer Aushärtung durch Erwärmung wieder plastisch oder sogar flüssig werden können. Diese Eigenschaft nutzt man, indem man Platten aus Thermoplast erwärmt, über entsprechend stabile Formen zieht und anschließend die Luft zwischen Form und Kunststoffplatte absaugt. Kompliziert? Nein, gar nicht! Die Kunststoffplatte wird zwischen zwei Rahmen eingespannt. Hierzu eignen sich hervorragend jene Holzrahmen, auf die man Leinen aufspannt, um darauf Bilder zu malen, erhältlich im Fachhandel (Boesner, Kummer, Kunst-Bedarf). Der obere Rahmen wird auf der Oberseite mit einer Fensterdichtung (Moosgummi) versehen, der Untere bekommt oben und unten eine Solche. Das ist notwendig, damit beim Absaugvorgang dort keine Luft rein kommt. Außerhalb der Dichtung werden die beiden Rahmen, mit der Platte dazwischen, mittels Schrauben und Flügelmuttern zusammengeschraubt. Die Schrauben sollten auf der Unterseite versenkt montiert sein, damit die Dichtung später zum Tiefziehtisch (s. u.) auch abdichtet.

Der Tiefziehtisch ist ein einfacher Tisch mit einem Loch in der Mitte, an dem eine Vakuum-Pumpe angeschlossen ist. Die Luft sollte zügig abgesaugt werden, damit das Material nicht vorher schon auskühlt. Um sich eine Hochleistungspumpe zu ersparen, kann man einen Windkessel zwischen Tisch und Pumpe einbauen, den man auf Vorrat evakuiert. Die Form sollte, wie schon erwähnt, stabil sein, denn: Die heiße Kunststoffplatte presst sich beim Tiefzieh-Vorgang mit nicht ganz einem Kilogramm pro Quadratzentimeter (1 Bar) auf die Form! Außerdem sollte sie auf dem Tiefziehtisch satt aufliegen und sich nicht verformen. Dafür darf sie aus einem massiven Block sein, das heißt, man kann sie zum Beispiel mit Gips ausgießen. Die Form legt man nun auf den Tiefziehtisch, und zwar so, daß der Weg zum Absaug-Loch nicht verlegt ist. Das erreicht man entweder, indem man Münzen auf den Tisch verteilt, auf die man die Form legt, oder man macht auf der Unterseite der Form Rillen, die sich dann über dem Loch treffen sollten. Nachdem man die Kunststoffplatte in den Rahmen eingespannt hat, wird sie erwärmt. Dazu eignen sich hervorragend Heizstrahler, wie man sie in Badezimmern verwendet. Als Kunststoff verwenden wir immer Polystyrol. Das soll zwar eine erbärmliche Festigkeit haben, aber es wird schon bei 120 Grad weich, und läßt sich so leicht tiefziehen.

Mit Polymethylmethacrylat (PMMA, Plexiglas) und Polycarbonat (Lexan) haben wir eher schlechte Erfahrungen gemacht: Plexiglas enthält oft viel Wasser, das zu kochen beginnt und Blasen im Material bildet, und Lexan wird erst bei über 300 Grad weich, da beginnen Dichtung und Holzrahmen schon leicht zu kokeln... Sobald die Platte genügend weich ist (in etwa wie Leder oder fester Stoff), zieht man den Rahmen mit der Dichtung nach unten über die Form - und schaltet das Vakuum ein - fertig! Keine Patzerei, keine verpickten Finger oder Pinsel, keine verhärmten Ehefrauen wegen der Harzpatzen am Perser! Nachteil: Wenn man sehr feine Details braucht (Schiffsplanken, Nieten, Schweißnähte) muß man mit sehr dünnem Material arbeiten - das natürlich weniger Festigkeit hat, oder/und mit einer Negativ-Form arbeiten, die erheblich schwieriger herzustellen ist. Dafür sind innerhalb einer halben Stunde dutzende Modelle hergestellt. Doch zurück zu unsere Turtle: Die Außenhülle besteht aus zwei Teilen, die durch einen raffinierten Mechanismus ineinandergesteckt sind und nicht verschraubt werden müssen. Der Druckkörper ist eine einfache Box aus aufeinandergeklebten Platten. In dieser Box mußten Empfänger, Motorregler und der Servo für das Ruder Platz finden. Ähnlich wie beim Tiefziehrahmen fand hier auch Fensterdichtung als Dichtmaterial Verwendung. Die Abdichtung der Durchführung für das Ruder gewährleistet ein Gummi-Balgen - was interessante Nebenwirkungen hatte, doch dazu später. Als elektrische Durchführung bewährte sich eine simple Schraube, die durch die Druckkörperwand geführt wurde. Innen und außen wurden die Kontakte angelötet, und das Gewinde mit Kleber verklebt, damit es auch dicht ist. Als Antrieb wurden die Motoren von kleinen Servos verwendet, auf diese Weise hatten wir auch gleich die passenden Regler - nämlich die Servo-Elektronik! Was wir damals nicht wußten, war, daß zwar jeder Elektromotor unter Wasser läuft, aber nicht jede Regler-Elektronik mit einem Motor im Wasser klarkommt.

Glücklicherweise hat zumindest das bei der Turtle funktioniert! Der Einbau der Elektronik und der Motoren war schon an der Grenze zu Uhrmacher-Handwerk. Anschließend versah Milto den Rumpf außen liebevoll mit Details, wie zum Beispiel den handgeschmiedeten Drillbohrer, den er irgendwo fand. Oder die Maserung der Holzplanken, die er in den Rumpf hineinarbeitete. Selbst der Bootsständer ist ein Unikat: Auf einer Platte aus Holzplanken steht die Turtle auf dem Ballastgewicht - einer Metallkiste. Seitlich wird sie durch Holzpfosten gestützt, die unten mit Keilen gehalten werden und oben mit Jute-Säcken gepolstert sind - natürlich alles aus Polystyrol - bis auf die Jutesäcke. Zwei Tage vor Neulengbach war sie fertig und absolvierte ihre erste Testfahrt. Aber ach, es gab ein Problem. Genauergesagt, DAS Problem eines jeden U-Boot-Bauers: Sie war undicht! Alle Durchführungen überprüften wir, ohne Erfolg! Schließlich fanden wir das Problem, da, wo wir es am Wenigsten erwartet hatten: ein winziger Haarriss im Lack an einer Klebestelle am Druckkörper. Problem erkannt - Gefahr gebannt! Schnell nochmal drüberlackiert, und auf nach Neulengbach!

Der Rest ist Geschichte: Beim U-Boot-Treffen kam das Modell so gut an, daß es dem Erbauer den Preis für das schönste U-Boot-Modell einbrachte - eine Kaffeemaschine, die er wegen Abwesenheit gar nicht selbst entgegennehmen konnte! Nachdem ich sie ihm gebracht habe, witzelten wir noch, man könne im Preis (der Kanne der Kaffeemaschine) mit dem Modell ein paar Runden drehen, weil sie so klein ist. Die Kaffeemaschine ist, so weit ich weiß, noch heute im Einsatz…

Der Umbau der Turtle von Werner Lang / Wien

Die Turtle taucht wieder! Auf der Modellbaumesse in Wien war ein Standmodell der Turtle von Erich Frotzler zu sehen. Erich hat mir schon einmal seine Turtle „geborgt“, weil ich sie unbedingt wieder zum Tauchen bringen wollte. Damals war aber nach ein paar Tauchgängen der Antrieb defekt, weil die kleinen, im Wasser laufenden E-Motoren von Standardservos herstammten. Das verträgt die Steuerelektronik in diesem Fall leider gar nicht. Bei diesen Motoren steht die Motorwelle nur zwei Millimeter aus dem Gehäuse heraus und die Schlauchkupplung zur Propellerwelle ist dauernd durchgerutscht. Die Turtle war wieder zum Standmodell verkommen L Diesmal ließ mir der damalige Misserfolg wieder keine Ruhe und ich borgte mir die Turtle wieder aus. Ich nahm die Antriebsproblematik mit Erich`s Einverständnis noch mal in Angriff. Auf der Messe war es glücklicherweise relativ leicht, passende Minimotoren zu finden. Zwei Stück 5V Motoren für Horizontalfahrt und den Tauchpropeller ,das Stück um zwei Euro, waren gleich gekauft. Dann ging`s an den Einbau: Den kleinen Motor genau zentrisch in den Rumpf zu bekommen hab ich mir leichter vorgestellt! Doch dann hab ich ihn durch drehen des Propellers selber zentrieren lassen und hab ihn mit Silikon befestigt. Als es ausgehärtet war, passte alles (eine elastische Aufhängung hat sowieso viele Vorteile). Der Servomotor für den Vertikalpropeller für`s Abtauchen strotze ebenfalls nicht gerade vor Kraft, das Abtauchen ging eher lahm vor sich. Also wurde auch hier der neue Motor eingebaut. Jetzt noch vier neue Akkus, 1,2 V Nimh neue Stecker angelötet und die Tests in der Badewanne konnten beginnen! Die neuen Motoren sind wesentlich stärker als die alten und die Turtle macht ganz schön Fahrt. Der innere Wasserwiderstand der geschlossenen Servomotoren war scheinbar ziemlich groß. Jetzt haben die neuen Motoren eine offene Konstruktion und sind besser für den „Nasslauf“ geeignet. Ich hoffe, dass die Turtle auch in den größeren Wasserbecken der Modellbaumessen eine gute Figur macht. Vielen Dank an Erich Frotzler, der mir das wirklich wunderschöne Modell für den Umbau zur Verfügung gestellt hat.

Liebe Grüße Werner Lang

Sollten Sie weitere informationen zu diesem Artikel haben oder mit unseren Autoren Kontakt aufnehmen wollen, schreiben Sie uns bitte eine mail an

Gerne können Sie auch die gesamte Ausgabe der Turm ist Raus - Ausgabe 53 (2014) bei uns nachbestellen